一、通信网络的基本概念

-

网络的定义

-

“网络”(Network)是一个统称,泛指把人或物互连在一起而形成的系统。

-

互联网(Internet):是全球众多网络相互连接而成的特定网络,采用TCP/IP协议。

-

端系统通过通信链路和分组交换机(packet switch)连接到一起

端系统:网络应用,使用/产生 网络信号/数据,数据流的起点和终点 传感器:产生x,y,-> 网络 控制器:使用x,y,<- 网络 产生u -> 网络 执行器:接收u <- 网络 分组交换机:网络的网络,(路由器、交换机是不同的) 通信链路:数据包在网络中的传输路径

-

-

网络的组成

-

网络边缘:包括端系统/主机(客户机和服务器)、接入网(将主机物理连接到边缘路由器)。

边缘路由器:端系统到任何其他端系统的路径上的第一台路由器

-

网络核心:由互连的分组交换机组成,是“网络的网络”。

-

二、网络边缘与接入技术

- 接入方式

- 数字用户线(电话线)、电缆、光纤、Wi-Fi/IEEE 802.15.4、LTE/5G等。

- 物理媒介

- 导引型媒介:双绞铜线、同轴电缆、光缆。

- 非导引型媒介:无线电波、卫星信号。

三、网络核心与交换技术

- 交换方式

- 分组交换:

- 源和目的地之间,每个分组通过通信链路和分组交换机传送。

- 存储-转发传输机制:交换机向输出链路转发分组的第一个比特前,需收到整个分组。

- 电路交换、报文交换

- 分组交换:

- 分组交换的几个关键

- 核心机制:存储与转发 $\Rightarrow$ 时延

- 排队时延:分组到达速率 > 链路发送速率时,分组在交换机输出缓存排队。

- 丢包:输出缓存被充满时,分组丢失。

- 路由与转发

四、网络性能指标

-

时延

-

时延包括处理时延、发送时延、排队时延和传播时延 $\Rightarrow d_{节点} = d_{延迟}+d_{发送}+d_{排队}+d_{传播}$

-

处理时延:主机或路由器在收到分组时,为处理分组(例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由)所花 费的时间

-

排队时延:分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延,与流量强度相关

流量强度:La/R

• La/R ~ 0: 平均排队时延很小 • La/R à 1: 平均排队时延很大 • La/R > 1: 比特到达队列的平均速率超过从该队列传输出去的速率, 排队时延趋向无穷大!

-

发送时延:$d_{发送}=L(bit)/R(bps)$。

-

传播时延:$d_{传播}=链路距离(m)/物理媒介传输速率(m/s)$。

-

端到端时延:假设路径上有N-1台路由器,且输出队列均没有拥塞,时延 $d_{E2E}=N(d_{处理}+d_{发送}+d_{传播})$。

-

-

丢包

- 排队导致缓存溢出

- 链路传输有比特错误率

- 丢失的分组可能由源或者中继节点重传

-

吞吐量

- 表示单位时间内通过网络的数据量,包括瞬时吞吐量和平均吞吐量。

- 端到端吞吐量受限于瓶颈链路,吞吐量 $=min(R_1,R_2,…,R_n)$。

五、协议层次及其服务模型

-

协议的定义

- 定义了通信实体之间交换的报文格式和顺序,以及发送/接收报文时的动作。

-

网络层级功能

- 每一层实现某些功能、服务,使用下层提供的服务。

-

网络层级结构

-

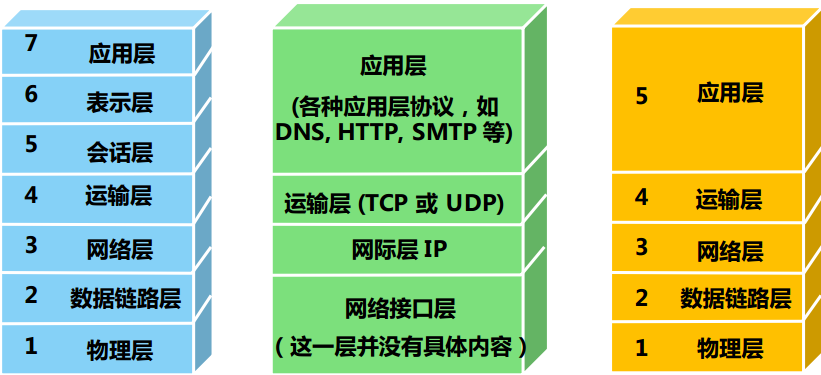

ISO/OSI体系结构:七层模型,包括应用层、表示层、会话层、运输层、网络层、数据链路层、物理层。

-

TCP/IP体系结构:四层模型,包括应用层、运输层、网际层、网络接口层

-

五层协议体系结构:五层模型,包括应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层。

- 应用层:端系统之间文件数据交换,产生数据和信息流的关键(控制和感知)

- 传输层:进程 $\leftrightarrow$ 进程,确保端到端传递、流量控制

- 网络层:主机 $\leftrightarrow$ 主机

- 链路层:沿着路经把数据传给下一个节点

- 物理层:比特移动,电磁波,coding

-

-

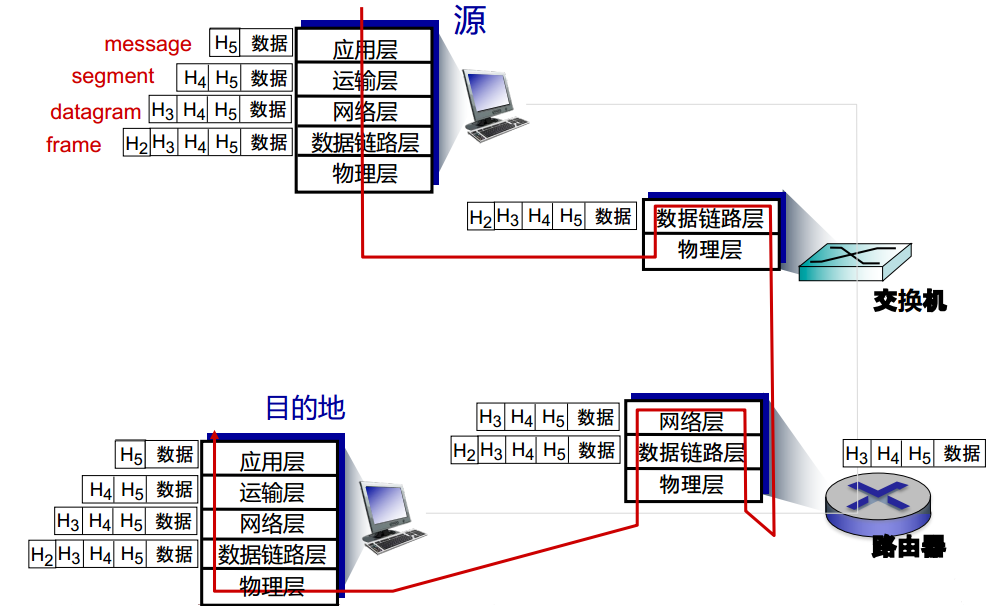

数据封装与传输

-

应用进程数据经过各层封装,加上相应层的首部(和尾部),最终成为比特流在物理媒体中传播。

-

接收端逐层剥去首部(和尾部),最终将应用程序数据上交给应用进程。

-

六、互联网的历史

- 分组交换的发展(1961-1972)

- 1961年:Kleinrock提出使用分组交换处理突发性流量。

- 1964年:Paul Baran研究分组交换在军用网络上的应用。

- 1960年代:英国科学家研究分组交换技术。

- 1967年:ARPA公布ARPAnet计划,是第一个分组交换的计算机网络,是今天互联网的直接祖先。

- 1969年:第一台分组交换机安装在UCLA。

- 1972年:ARPAnet首次公开演示,出现第一个网络控制协议和第一封电子邮件。

- 互联网的爆炸式增长(20世纪90年代)

- 1990初期:ARPANET消失,万维网(WWW)应用程序出现。

- 1990后期:大量初创公司创造互联网产品,互联网进入飞速增长和创新期。

- 1995-2001年:互联网金融市场突变,出现互联网股票崩盘,但也诞生了微软、阿里、思科、腾讯、雅虎、谷歌、亚马逊等互联网巨头。

- 2005年至今:家庭宽带、高速公共网络、WiFi和LTE/5G的积极部署,在线社交网络、专用网络、云计算、边缘计算等的发展。